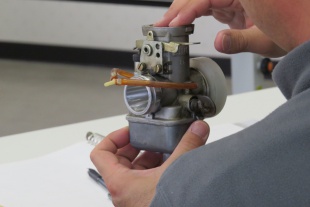

JPAでは初となるパラモーターインストラクター更新研修会が実施されました。会場は検定員の真藤氏の運営するMKクラフトのクラブハウスです。季節はずれの強烈な寒気の流入でここ琵琶湖界隈も時雨模様。フライト実技を行うことはできませんでしたが、その分、クラブハウスでモーターユニットに関して細部まで理解を深めることができました。ユニットはきわめて単純な作りですが、その構造は知れば知るほど興味深いものです。細かなパーツのひとつひとつ、そして構造を真藤氏に説明をしていただきながら1日半かけてすべてを理解することに務めました。また、実技で起こりうるトラブルをビデオ解析、そしてスクールの運営方法などに関してディスカッションをし、すべての更新研修会のカリキュラムを消化しました。

みなさま、お疲れ様でした。

講師:真藤 正一

協力:MKクラフト

更新:鈴木 孝世(MAPS)

小林 豊治(エアロクルーズ)

森 永年(VANスカイスポーツ)

宮田 歩(エアパークCOO)

3/7(土)に茨城県エアパークCOOにてタンデムパイロット技能証の検定会が行われました。穏やかな東風のなか実技検定は行われ、見事1本で合格。その後の学科試験もパスし、新たなタンデムパイロットが誕生しました。これから、たくさんの方にパラグライダーの楽しさを伝えて下さい!おめでとうございます。

合格:多田 昌直(エアパークCOO)

レポート:藤田 有希美(びわ湖スカイパーク)

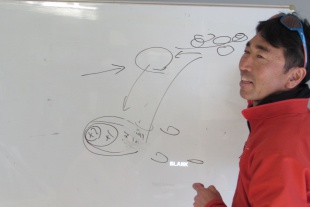

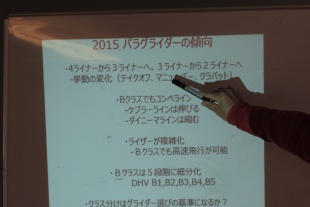

毎年春に行われる京北での安全講習会は8度目になり、今年はパイロット向けの講習会となりました。

昨日の雪とコンディション不良のためフライトは出来ず机上講習のみに決定。

最新機材の情報に興味を持つ皆さんは、今までと違う技術が必要であることを改めて認識、その対策にはハーネスセッティングが見直され、とてもイメージしやすい講義となりました。

また新しいパイロットさんが増えましたが、パワーポイントでの紐解いた講習内容で、より理解しやすかったようです。

フライトコンディションにならず残念でしたが、本日の講習を元にスクールで課題に取り組みhappy landing目指してい来たいと思います。

私はまだパラグライダーを初めて3年の未熟者で、今回研修をうけるにあたって、校長からそんなすぐに出来るわけがないんだから、わからない所はわからないでいいから空回りせずしっかり勉強してこい!!と肩を叩かれ出発しました。

講習内容は、テイクオフ、ランディング、アクティブ操作だけでなく、保険やエリア管理、航空力学、他にも多岐にわたりました。最終日は頭から煙を吹いてるよと皆に笑われました(汗)

すべて頭に入ったとは到底思えませんが、今回の研修は本当に奥が深く、練習を重ね少しでも自分に身につけ、スクールに返していくことが私の義務ではないかと感じています。

知識や技術で学ぶ事は沢山あり、とても勉強になりましたが、それだけでなく講師の方々のパラグライダーに対する情熱や、意識の高さ、他のスクールの方々との交流を通じ私たちが行う仕事の奥深さや魅力を感じることができました。

その中でも特に今回一番感じたことは『見ること』『考えること』の大切さです。

まず、岡田さんや扇澤さん他講師の人方々から『見ること』ついて学びました。

岡田さんが体験を行う際に全員の表情をしっかり確認し、その人がどういう状態なのか常に考え配慮されているとお聞きしました

スクール生や体験、スタッフと同じ目線になってはいけない!俯瞰して見て、その人は今どんな状況なのか見て変化を感じることが大切だと教わりました。

講習中もすごく配慮していただき、講習中も花粉症で辛ければ「大丈夫?」と声をかけてくださったり、理解できず頭が沸騰していると場を和ませるような一言を言ってくださったり(笑)

それでも緊張したり空回りしそうな私が最後まで集中して取り組めたのは講師の皆様方の配慮があったからだと思っています。

また総合演技で動画に撮られるにも太陽の位置や演技内容によって自分がどこで演技をすべきなのか、どうすると見やすくわかりやすいのか、撮る側に立った自分の立ち位置を教わりました。

パラグライダーは少しの気の緩みで大きな事故につながる可能性も秘めています。だからこそ俯瞰的な目線で全体を眺め、事前に想定をしておくことが大切なんだと教えていただきました。

そして『考えること』のについても教わりました。

エリアでスクールの校長がよく『考えろよ!』と言います。

前に扇澤さんから皆、考えて、実践して、工夫して、修正して、実践して、考えているんだよ!自分でどうしたらいいか考えなきゃダメだよ!と言われたことがあります。

パラグライダーは飛んでしまえば一人です。最後は自分で判断するしかない

でも「考える」事が出来る人は危険を想定し安全にフライトできます。

エリア管理の章でインストラクターの存在理由や意味に『向上心の創造』『目標の提示』『安全環境の提供』の3項目を教わりました。

今回の研修で何度も教えていただいた『お互いに指摘しあう練習方法』は、互いが自分の経験として失敗の原因を考え、指摘し合い、修正していければ短期間に多くの経験ができるとても効率のよい練習方法だなと思いました。

自分ひとりで考えるのではなく周囲の人を見て考えることで自分で考えられるフライヤーを作るきっかけになるのではないかと思います。

そんな考えられる自立したフライヤーを作っていくことが私たちの仕事なんだと気づかされました。

パラグライダは経験のスポーツだと言われます。パラグライダーの手法は過去の事例をふまえたうえで何が一番安全で最善の策なのかを探究し、実践し、修正し続けた結果、この仕組みや手法にたどり着いたんだと思います。

手法を学ぶということは先輩たちの経験を自分の経験にして、また考え、修正していくことだと思っています。

講習終了後、岡田さんがプライドを持って、自信を持って仕事をしてください。この仕事は本当に奥が深くて楽しいものですよと言っていただきました。

また小野寺会長からのメッセージで自分の中に「キラリ」と光るものを見つけてください

とお言葉をいただきました。

私も岡田さんや扇澤さん、小野寺会長他の方々のようにプロ意識の高い方々を目標に誇りを持って仕事に取り組みたいと感じました。

最後になりますが講師の皆様方3日間という長期間中身の濃い研修本当にお疲れさまでした。

また受講生の皆様も夜飲みながらパラグライダーについて夜な夜な語り合った時間は本当に楽しかったです。

パラグライダーの楽しさを少しでも沢山の人に伝えられるよう成長していきたいと思っています。

本当にありがとうございました。

スカイトライ 森川 敬子

今回、この研修会に参加を振り返ってみて、本当に内容の濃いそしてあっという間で充実した3日間だったなと感じています。

最初は不安で一杯だったのですが、いざ始まってみると、講師陣の熱意や一緒に参加された講習生の皆さんの熱意に背中を押され、自分でも驚くほど集中した時間が流れていました。

航空力学等の知識やフライト技術等のテクニック、インストラクターとしての心構えなどを講師の方々に教えていただき、また、一緒に受講した方々と自分の意見を交換し合え、今回、自分の殻を一つ破れたような気がしています。今回得たこの経験をエリアに持って帰り、プロへの第一歩目となる検定会の為に準備していき、少しでも早く、より安全に、よりスムーズに練習生に指導を行えるインストラクターを目指して頑張って行きたいと思います。

最後になりましたが、この検定会に関わった皆様、開催会場であったエアパークCOOの皆様、本当にお世話になりましたありがとうございました。

VANスカイスポーツ 森 啓太