朝の受付開始頃までは青空が見えていたものの、夕方は雨になる予報。受付終了後テイクオフに上がってウェイティングしましたが時間とともに雲が張り出し、その後タスクを行えるほどのコンディションが整わない為、12:00にはタスクキャンセルとなり、選手の皆さんは穏やかな空をフライダウンしていきました。

そして、昨日の結果がそのまま大会結果となり、各クラス優勝はオープンクラスは藤川選手、N2クラスは隅選手、N2女子は小森選手、EN-Cクラス鈴村選手。チャレンジクラスは関口選手(EN-Bクラスでも優勝)、女子は中村選手でした。皆様おめでとうございます。

表彰式では、大会入賞者に続き、2012年のN2リーグ・チャレンジリーグの年間優勝者の表彰が行われました。表彰式では皆さんの笑顔を見ることができ、大変嬉しく、疲れも吹き飛びました。

表彰式が終わっていろいろな備品の撤収が完了したころに雨がぽつり。で、実は翌日もまた大会備品の最終撤収を行っている間は雨がやんでいてくれて、終了したころにまた雨が降り出す、というタイミングで、今回の大会はホントに天候に恵まれ「奇跡の成立」と実感した瞬間でした。

天候・選手・スタッフとすべてがそろわないと大会成立はありえません。参加された選手の皆様、大会運営にご協力いただきましたスタッフの皆様、地元関係者の皆様、JPA競技事業部の皆様、本当にどうもありがとうございました。おかげで宇都宮の大会成立記録がさらにのびてしまいました。

また来年もよろしくお願いいたします!

実行委員長 水沼 典子

- tag

- 2012宇都宮ファイナル

11月10日

大会当日が近づいてくると天気予報とにらめっこしながら一喜一憂するのは毎年のことながら、今年ばかりは宇都宮の連続大会成立記録がストップしてしまうかも…、と前日はちょっと弱気な運営サイド。

しかし、当日朝の天気図を見ると等圧線が縦にすっぱりまっすぐ伸びています。こんな日は意外と良いコンディションで飛べてしまうこともあるのでちょっと期待がでてきました。選手の皆さんも天気予報はすべて「北風、北風、北風…」(宇都宮は南風で飛ぶエリアです)を確認し微妙な空気が流れていたようですが、どんどんテイクオフに上がってもらい予定通り開会式~ブリーフィングへ。

その間もコンディションは若干怪しさがあるもののテイクオフ・ランディングとも南~南西風で飛べる風が吹いておりますので、フリーフライトの方はフライト開始。ここ宇都宮エリアは冬型の気圧配置の日は、上空は北西の風でも逆転層がしっかりある間は南風の対流で飛べるのですが、いったんそれがブレイクすると本流の風が地上にまで入ってきますので北西の強風に激変します。もし、今日レースを行うとすればその南風の対流が続いている間に行いたいところです。

ウィンドテクニシャンの方々にもフライトしていただき、情報を集め観察していると、しばらくはこの安定した風が続きタスクができそうな雰囲気になってきました。そして、いろいろな条件を考慮し組んだタスクはN2は約24km、チャレンジは約15㎞、と、ともに1時間くらいで回れるショートタスク、しかも2012年の最終戦ですので全員がゴールで終わってほしい、という願いから基本的な周回タスクを設定しました。

チャレンジクラスは11:40ゲートオープン、デパーチャーオープンは12:00。N2クラスは12:00ゲートオープン、デパーチャーオープンは12:30でともにエラップスタイムでウィンドウオープン。

オープンと同時に次々と選手がテイクオフしていきます。宮田競技事業部長には一緒にフライトしていただきながら、セイフティコミッティを兼ねて風の状況や選手の様子など逐次報告していただきました。

はじめはあまり高度が取れませんでしたが徐々に1200~1300mまで上がるようになってきて、N2クラスの先頭集団がスタートに向かおうという頃、すでにチャレンジクラスではゴール者が出始め、最初にゴールをきったのはゼッケン544関口選手、時間も最短で25分。その後も続々とゴール者が出て総勢13名の選手がゴールしました。

N2クラスは、ナショナルにも参加している選手が多く、スタート時間に合わせて待機、デパーチャーオープンと同時に多くの選手がスタートへ向かいます。一斉に向かうさまは大会ならではで見ている者も楽しめます。その後の周回は抜きつ抜かれつのレース展開となっていき、最初のゴールはオープンクラスのゼッケン8藤川選手。時間は45分で本日のTOP。最短時間でゴールしたのはゼッケン22隅選手。39分52秒で本日2位、N2クラスのTOPとなりました。

レース開始1時間後にはN2クラスのゴール者もたくさん出てきて、ほとんどの選手がランディングしてきた頃、逆転層がブレイク。強い上昇とともに雲底2000m以上との情報が入り始めました。これは北西風にエリア全体が変わる予兆ですので14:08にタスクストップをアナウンス。その時点でフライトしていた選手には安全に降りてもらいました。

終わってみれば、今日一番の飛べる時間帯と飛べる空域を利用できたレースだったのかな、とほっとしました。

18時からはニューサンピア栃木にてウェルカムパーティが開催され、ファイナル恒例、競技事業部鈴村氏の力作、総移動距離王、総エントリー数王、などなどユニークな「なんとか王」の表彰が行われ、たくさんの方に表彰状が贈られました。

- tag

- 2012宇都宮ファイナル

朝、白馬は霧に包まれていましたが、その霧が晴れると今までの2日間を取り戻すかのような澄んだ青空に、きれいな白馬三山がくっきり顔を見せてくれました。

受付前に長い列を作っている選手の皆さんの顔にも、いよいよという期待の色が伺えます。

8:00の受付開始前に、仮タスクが発表になり選手は一斉にGPSへの入力をはじめました。

8:00受付開始され、選手も続々とテイクオフへ。9:45よりテイクオフでブリーフィングが開始され、競技委員長より本日の天候の説明などがありました。風は上層より下層の方が強めで、午後には八方ではおなじみの強めの北風が入る予想とのこと。10:00過ぎに1人目のダミーがテイクオフ。そのあとどんどん続き、風の様子を見ます。

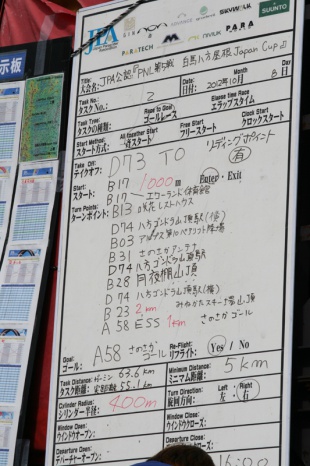

その後発表されたタスクは、D73・T.O→B17・(1000mのエンタースタート)→B13→D74→B03→B31→D74→B28→D74→B23(2km)→A58(1km)ゴール

一斉スタート 63.5km八方・五竜・栂池と白馬、小谷村内の山々を巡る、大きなタスクです。ウィンドウオープン10:50、ディパーチャーオープンが11:20と発表になり、オープンとともに次々と色とりどりのグライダーが、空へ飛び立っていきました。振り向くと目線の先には、きれいな青空にたくさんのグライダー。圧巻でした。

11:20 全機が一斉にスタート。八方エリア目の前の三角パイロンを通過し、トップグループは栂池方面へと向かっていきました。渋いコンディションの中、いち早く八方にリターンしてきたのは、扇澤選手、宮田選手、大澤選手。低めの高度でしたが、八方で上げなおし佐野坂方面にいち早く抜けたのは、扇澤選手と宮田選手。たくさんの選手の方が山沿いで苦戦されている中、終始このレースを引っ張っていた2機のグライダーがいち早くD74八方ゴンドラ山頂からB23みねかたへ向かって飛び出してきました。

3:30頃ものすごい接戦で、ほぼ同時にゴールしたようにみえましたが、7秒差で扇澤選手が1位、宮田選手が2位でのゴール。(宮田選手はGPS計器トラブルでしたが)その後、扇澤選手はゴール上で高く上げ直し、八方ランディングへと帰っていかれました。

お二人に続いて稲見選手がゴールされました。みなさん、ゴールの後のお顔はすごく素敵でした。おめでとうございます。皆さんがそれぞれ、本部に帰着するころに予想された北風がはいりはじめました。

5:30にリザルトが発表され、外がすっかり暗くなるころ、ようやく閉会式がはじまりました。順位については、機器等の多少のアクシデントがあり、協議の結果最終的に順位の変更がなされました。

入賞された皆さんおめでとうございました。

最終日で大会も成立し、参加された78名の選手の皆さん、大会を裏で支えてくださったたくさんのスタッフの皆さんが誰も大きな怪我などすることなく、地元の皆さんのご協力もあり、無事終わる事が出来て本当によかったです。

皆様ありがとうございました。

レポート

小宮山 亜希子

- tag

- 八方尾根ジャパンカップ

昨夜から降り始めた雨は朝になりあがりましたが、薄い雲が多めのお天気。まだまだ雨雲の近づきが気になるところです。

朝8:00より受付が開始。通常ですと順次テイクオフへ移動になりますが、降水予報の情報を確認しながら、30分後に本部前でブリーフィング。

清水競技委員長より、「雨雲が近づいているので、お昼くらいからのレースを期待してとりあえず選手の皆さんはうさぎ平レストハウス横のテイクオフで待機し、天候の様子を見ましょう」という事になりました。

うさぎレスト横テイクに到着。選手は天候の回復を期待しながらウェイティング。その間、競技委員長、タスクコミッティ、セーフティコミッティも交えて、入念な話し合いがなされ、その後競技委員長から、やはり天候の回復が見込めないということで、本日のタスクキャンセルが発表されました。またまた明日に期待がかかります。

選手の皆さんはフリーフライトで降りる方、ゴンドラで降りる方様々でしたが、最後の選手がテイクオフされる頃には、やはり雨がぽつぽつあたりはじめ、その後は八方ランディング周辺も風が乱れ、タスクキャンセルは的確な判断だったと思います。

白馬はこの三連休、「いいなぁ~白馬フェスティバル」という、イベントも開催されており、タスクキャンセルは非常に残念でしたが、いつもの大会テイクオフではなく、うさぎレスト横のテイクオフからフリ―フライトとはいえ、色とりどりのグライダーが飛び立つのを、たくさんの観光客の方に間近に見ていただくことができた事は、よかったとおもいますし、私自身も普段使わせていただいているテイクオフからの選手のフライトを見る事が出来たのは、貴重な経験でした。

本部前では、選手の皆さんに温かいうどんが振る舞われ、みなさん美味しそうに食べていただけました。

レポート By 八方尾根PGS

- tag

- 八方尾根ジャパンカップ

大会1日目(10月6日)

紅葉も上の方から少しづつ色付き始めている白馬で、『PNL第5戦 白馬八方尾根Japan Cup』が今年もはじまりました。

大会初日の空は高層に雲が張り、三山も見え隠れ。少し微妙な空模様です。6:30分くらいには、もう受付前には選手の皆さんの長い列が出来ており、にこやかにお話をされている方、緊張の面持ちで荷物を確認されている方、様々な中、7:00から受付が始まりました。

受付後、本部前でブリーフィングを済ませた選手は順次、テイクオフへ。10月三連休初日ということもあり、テイクオフへ向かうゴンドラ乗り場には長蛇の列が。大きなザックを背負った選手の皆さんに、登山者の方々も興味津々の様子でした。

テイクオフに到着し、選手の皆さんはそれぞれ準備開始。10:00から開会式とブリーフィングが始まり、前堀実行委員長のごあいさつ、清水競技委員長からのごあいさつ、ローカルルールの説明、初日ということで無線機のチェックなどがありました。

その後ダミーがフライト。日射が弱く少し渋いあがりです。雲も多く、午後には降水予報も出ているということを踏まえ、決められたタスクは、フリースタート、D73→A54→D74→A54→D74→B31→B21→A58 27.8km。

11:30にウィンドウオープン。最初に、続けて4名程の選手がテイクオフするも上りがいまひとつ、様子をみている選手はなかなか後に続きません。テイクオフの風もアゲインストですが非常に弱く、みなさんギリギリまで粘りながらも、+2時間のウィンドウクローズ前には全員の選手が無事テイクオフしました。しかし、本日はミニマム距離を超える選手がおられず、残念ながら大会は不成立となりました。

その後、本部前でレセプションがはじまり、選手の皆さんも明日に期待しながら

楽しんでおられる様子でした。

- tag

- 八方尾根ジャパンカップ